今年“双11”,为何安静很多?

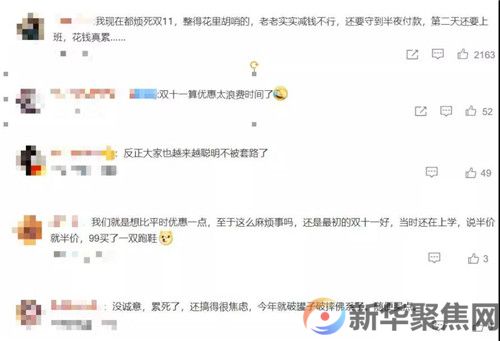

今年的“双11”鸣金收兵了,印象中:几秒成交额破10亿、几分几秒成交额破100亿、第1小时以X元打破纪录……各大平台喜报式的实时成交额,突然不见了;口水战,熬夜攻略,快递爆仓……似乎也“偃旗息鼓”了。 自2009年诞生至今,“双11”走过了13个年头。早期的“数”惊四座,展现了我们巨大的消费潜力和市场空间,慢慢地,流量见顶,平台之间“卷”了;崇拜数据,演变成为数字游戏;人们还发现,跨期集中消费,未必代表真实需求增长;用户困于规则,消费体验倒是越来越差。 先看看一些网友对“双11”的看法:

从网友的牢骚里,我们看到消费者对消费体验的重视,追求的是简洁明了、高效实惠,不会再为了一点小便宜而熬夜,花费大量时间成本,影响工作和生活状态,更何况还不一定便宜。可惜“双11”的很多套路与这种需求背道而驰。 “巨惠特卖”“全年最低”“限时抢购”“爆款秒杀”,低价宣传迷雾重重,预售、红包、满减、优惠券,促销规则设计复杂,营销类垃圾短信集中爆发,一些商家的促销价格与平时并无差别,甚至可能是全年最贵……乱花渐欲迷人眼,想“占便宜”反被割。很多消费者怀念起当年“单纯”的“双11”,真金白银的优惠,没有红包、满减,简单直接,通宵达旦点到手发麻依然精神亢奋,今昔对比,不禁大呼:“双11”,你变了! 活动少了新鲜感,新的玩法夹杂着不真诚的套路,这与成交额压力传导不无关系,平台抛弃“数字崇拜”,也是在给自己“解套”。

“618”、“双12”、品牌日、周年庆等等,各类名头的促销活动一波未平一波又起,再加上自我拉长战线让11月11日的稀缺性不再,消费者越来越“审美疲劳”。过了这个村还有别的店,错过今天,还有明天,每一天都是“双11”。 消费理念的流变,能从更深层次决定消费行为。如今,消费群体无论在消费偏好和支付习惯上,都有了很大变化——个性消费需求,渐渐取代大量标品的囤货;消费升级需求,人们更加注重品质和体验;“消费主义逆行者”看来,他们还关注内心平衡,来控制物欲。“低价折扣”难以再是最重要的消费决策因子。 从外因来看,相关政策正向规范电商平台健康发展,例如,“先提价后打折”、虚构原价等违法促销,例如,虚假交易、刷单炒信、虚假评价等不正当竞争……这有利于更高质量数据的生成。另外,“短视频+直播”带来的模式之变,让天天都是“双11”成为可能,冲击着原先的消费市场格局。

从平台来讲,平台也得调整适应消费市场升级趋势,优化购物体验,构建健康的商业生态,努力从“数字崇拜”走向“内涵发展”。 综合来看,低价策略打破了原有价格体系,流量和收入从左口袋到右口袋,这只是流量的重新聚合和分发,并没有从供给侧提高消费质量,在一片“红海”的存量厮杀中,造节模式难免遇到发展的瓶颈。 对“双11”遇冷,你怎么看?

来源:央视网

新华聚焦网: 李 娜